【福田统计2016年第10期】结构持续优化 效益提升明显—2015年福田区建筑业发展分析

信息提供日期 : 2016-07-06 00:00来源 : 区统计局

2015年,受全国经济大环境的影响,辖区建筑业在立足本地的同时,紧抓国家发展新规划和“一带一路”发展机遇,不断增强自身竞争力,主要生产经营指标保持低速增长运行态势,经济效益有所提高,为促进全区经济平稳健康发展发挥了积极作用。

一、发展及特点

(一)总量持续低速增长

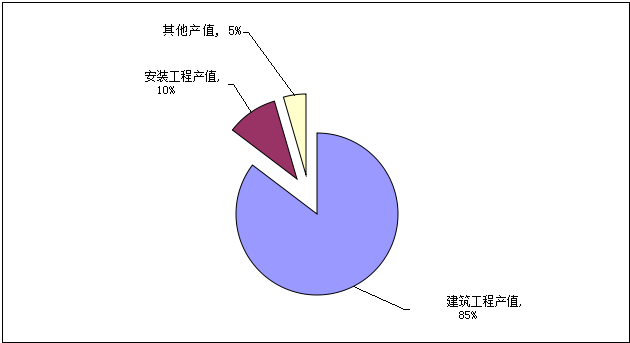

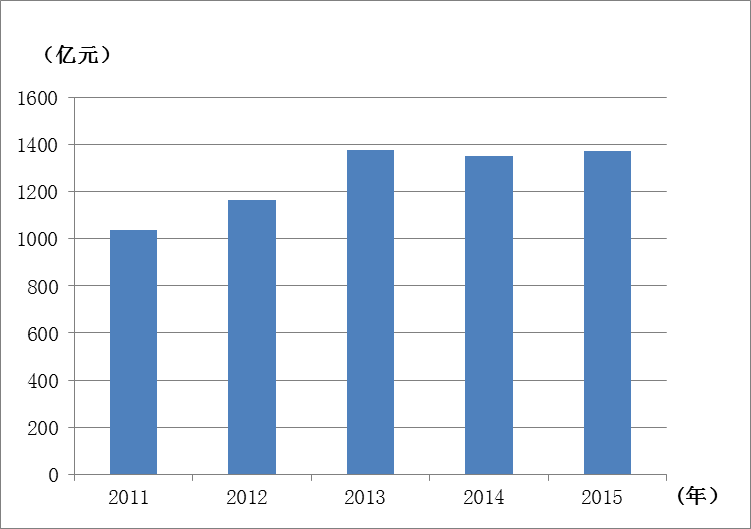

截至2015年底,我区具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业345家(统计范围:辖区内具有建筑业资质的所有独立核算建筑业法人企业),比上年同期下降10%。全年完成建筑业增加值35.27亿元,增长5.0%;全年签订合同额1370.37亿元,增长0.7%;全年完成建筑业总产值1372.56亿元,增长3.3%。其中,建筑工程产值1171.22亿元,增长4%;其它产值61.53亿元,增长6.8%;安装工程产值139.81亿元,下降3.9%。全年完成竣工产值580.54亿元,增长22.8%;房屋建筑施工面积4902.95万平方米,下降4.9%。

图1 2015年福田区建筑业完成产值类别图

图2 福田区建筑业近五年完成产值情况

(二)经济效益显著提高

我区建筑业以总承包为龙头、以专业承包为主体的组织结构体系进一步完善,各种技术经济资源得到新的整合,经营管理进一步改善,经济效益显著提高。全年建筑业企业实现利润总额67.75亿元,增长25.7倍;企业上缴税金(营业税金及附加)48.34亿元,增长3.3倍;人均实现利润17420元,增长32.2%;产值利润率达5%,比上年同期提高了1个百分点。总承包及专业承包建筑企业按建筑业总产值计算的劳动生产率达35万元/人。

(三)骨干企业带动作用突出

随着组织结构的不断调整,我区建筑企业已逐步从“大而全、小而全”的组织形式向以技术密集、管理密集、资金密集相结合的“大而强、小而专”的方向发展,市场竞争力不断增强,规模生产优势突出。2015年,资质一级以上总承包建筑企业产值达到653.14亿元,实现利润总额26.81亿元,分别占全区总量的47.6%和39.6%,充分显示了规模企业的示范效应和带动作用,对我区建筑业做大做强起到了极大的促进作用。仅中国华西企业有限公司等产值排名前五名的建筑业企业就完成产值达434.71亿元,占全区总量的31.7%。

(四)向外拓展能力有所放缓

我区建筑业企业在立足本地市场的基础上,积极向外拓展市场且收效显著。2015年,在外省完成建筑业总产值高达632.02亿元,占全区建筑业总产值的46%,但比上年同期低1.2个百分点。资质等级高、规模大的企业成为抢滩外地市场的赢家。一级资质以上企业在外省完成的建筑业总产值达253.39亿元,占全区外省完成产值的40.1%。

二、面临的挑战

(一)建筑业市场受房地产兴衰影响明显

建筑业与房地产关联度紧密,依存度高,健康的房地产市场对建筑业有积极促进作用,相反“虚火”的房地产业对建筑业负面影响深远。非理性的房价暴涨导致开发量的急剧上升,看上去开工面积多了,建筑企业的订单相应增加了,从短期看是好事,然而从长远看未必是好事。过快的增长导致生产能力的不足,质量下降。而一旦房地产市场有风吹草动或出现变局,其政策风险会不断传导到建筑业市场中来。当前,深圳乃至全国二、三线城市房地产已经积蓄了一定行业风险,一旦国家对房地产出台有关调控措施,必将对建筑业带来一定潜在风险。

(二)企业资产负债率居高不下

近年来,大多数建筑企业的资产负债高达60%以上,2015年辖区建筑业企业平均资产负债率更是达到65.7%。企业负债率较高的原因,一是建筑企业自有资金少;二是在过去十多年中,企业的经营规模不断扩张,有的甚至扩张了几十倍、上百倍。但企业的自有资本积累却由于行业竞争激烈、利润水平低而得不到相应的扩张,企业只能大量举债;同时日益增长的成本支出,反过来又加剧了企业的负担,影响企业积累。

(三)建筑业优势与劣势并存

我区建筑业的规模效益、产出效益等虽然已居于全市、全省领先水平,但与建筑业发达的其他兄弟省市相比,特别是与发达国家的建筑业相比,我们的管理理念、经营方式、技术装备水平及技术创新能力还有一定的差距,突出表现在以下几方面:一是建筑行业诚信体系还不够完善。在承发包领域、合同领域、施工领域和支付领域,不讲信用的行为还时有发生;二是建筑行业结构调整的任务还很重。专业结构不尽合理,资质体系还有待进一步完善,工程项目总承包虽然有一定规模,但可持续的利润增长点还未形成;三是建筑企业核心竞争力还不够强。人员素质不高,科技含量不够,仍以劳动密集型、高投入低产出的粗放经营为主;四是市场占有率不够大。特别是国内上游高端市场和国外建筑市场还有待于进一步开拓。

(四)营改增全面落地对建筑业发展带来新挑战

建筑业实行“营改增”可以有效地促进企业的产业结构的优化升级,有效地对重复征税进行管理,减轻了企业的赋税,保障企业的正常运营,对建筑业发展起着积极的作用。但是基于建筑业建设周期长、耗费资金大、生产环节繁琐、流转环节多等特点,“营改增”同时也对建筑业生产带来一定影响,如进项税额抵扣难、对企业现金流量带来压力、导致企业营业收入和营业利润减少等。

三、面临的机遇

(一)新型城镇化为建筑业的发展提供了广阔市场

城镇化是我国现代化建设的历史任务,快速发展的新型城镇化,正在成为我国经济增长和社会发展的强大引擎。城镇化的进一步发展,必然带来城镇公共服务和基础设施投资的扩大,建筑业作为国家城镇化基础设施建设的主力军,将迎来新的发展机遇。

(二)城市地下综合管廊建设和海绵城市、智慧城市的兴起拓展了新领域

加快城市地下综合管廊和海绵城市建设,是当前和今后一段时期我国城市基础设施建设工作的重中之重,将带动一些新的城市建设增长点。此外,海绵城市和智慧城市的兴起,在对建筑业的施工技术提出新要求的同时,也拓宽了建筑业的服务领域。

(三)信息化和“互联网+”为建筑企业创新发展提供了新技术、新理念

2015年的政府工作报告首次提及“互联网+”概念,“互联网+建筑业”核心优势可帮助建筑企业迅速构建低成本的网络营销体系,帮助建筑企业充分挖掘潜在的商机,拓展市场。同时还能有效增强建筑企业的品牌影响力,从而促进建筑企业更快速发展。

(四)“一带一路”倡议部署为建筑业提供了新的发展空间

深圳市毗邻香港,是国家“一带一路”倡议的重要节点城市,以湾区经济新发展来带动对外开放的新格局已经形成。伴随着国家“一带一路”倡议的实施,亚太地区将成为全球建筑业增长的重要引擎,未来的成长空间巨大。借助香港建筑业先进的管理制度、资金、信息和管理经验,深圳建筑业能够更为有效地参与国际市场竞争,提升深圳建筑业的国际化水平。

四、几点建议

(一)鼓励企业参与“一带一路”建设

充分发挥特区、湾区和自贸区的叠加优势,建立完善与外事、经贸和规划等相关部门协调机制,为辖区建筑行业企业“走出国门”提供支持,支持有实力的建筑业企业抓住“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设以及泛珠三角区域合作的重大战略机遇,加强深港建筑服务业合作,与香港建筑及相关工程服务业携手共同走向国际市场,有目标、有重点、有组织地开展对外承包工程,发挥全国建筑业对外开放的“窗口”作用。

(二)加快培育龙头骨干企业

一是在充分调研的基础上,对辖区建筑业企业进行摸底排队,对照资质标准和条件,有计划、有目的地进行培育扶持,鼓励企业强化品牌意识,努力创建“鲁班奖”、“国家优质工程奖”等优质工程。二是鼓励有条件、有实力的骨干总承包企业通过兼并整合、联合投标等方式向综合性承包企业发展,力争早日进入交通、水利、电力等符合国家投资方向和投资重点的领域。大力发展特色突出的中小型专业承包企业,走小而精、小而特、小而优的发展路子,重点承接地基基础、古建园林、装饰装修、隧道工程、钢结构和土石方等专项工程项目。三是引导企业开展多元化经营。改变单一施工模式,逐步向两头延伸,向前延伸到设计,向后延伸到科研和构配件生产,形成设计、施工、监理、科研、生产多元化经营为一体的态势,不断丰富辖区建筑经济内涵。

(三)鼓励技术创新增强行业竞争力

一是强化科技兴业,推动建筑业企业建立以企业为主体、项目为载体、市场为导向、产学研相结合的科技创新体系,努力抢占科技含量高、利润空间大的建筑高端市场。二是强化内部管理,提高效益水平。根据“营改增”改革方向和重点,鼓励企业加快经营机制转变,转换经营理念。引导企业调整经营模式,逐步扩大自主承包比例,积极发展直属项目部,进一步提升企业自控能力。三是大力实施人才战略,协助建筑业企业建立与省内外高等院校、市职技校的合作平台和对接渠道,拓展建筑业人才培养的新途径。在人才引进方面,根据建筑业发展需求尤其加大建筑业一、二级建造师和特殊作业人员的引进力度,全面构建多渠道、多层次、多方式的人才引进和培养体系。

撰稿:祝建军 郑映璇

"i福田"小程序

"i福田"小程序 幸福福田公众号

幸福福田公众号 福田政务公众号

福田政务公众号