主办单位:深圳市福田区残疾人联合会

联系电话:0755-83925022传真:0755-83920325地址:深圳市福田区上梅林梅坳七路福康之家邮编:518036

粤ICP备12001664号粤公网安备 44030402002541号网站标识码:4403040003

叶问与师叔梁璧试手切磋 电影《叶问前传》剧照

1917年,出身于广东佛山名门望族——福贤路桑园叶氏、正值少壮[1]的富家子弟叶问,在父母、亲人精心妥帖的安排下,只身来到香港圣士提反书院求学,居于坚道(Caine Road)。表面上温文尔雅、书卷气十足的他,其实更是一个修习咏春拳多年[2]的练武之人。

叶问刻苦用功,成绩优异,却年少气盛。在进行学业的同时当然不忘时时“活动筋骨”,经常与人较技。除打抱不平和意气之争的出手之外,一有机会,便与学习各门派武术的同学们讲手过招,甚至不时去挑战一些身体远比他健硕、牛高马大的同学,当中包括英国、印度等外籍学生。不难想象,平时的惯例套路训练,又怎能满足这位技痒难耐的武痴?中等身材的叶问,速度其快、技艺纯熟、手法高妙,因而战绩彪炳。半年光景,他在圣士提反竟已无人能敌,继而声名鹊起。

经过多场实战的洗礼,叶问对自己的武技信心大增,好斗之性也被激发出来,校内难觅对手,便到校外,战果仍然不俗,最多是打平手而未尝落败。有一回,他与一位要好的同乡,一位黎姓同学[3]以及其他几个伙伴一起出去打球时,遇上一群“差仔”[4],并与对方争执继而动起手来。叶问以迅雷不及掩耳之势把其中两个“差仔”击倒,其余见状,皆吓得作鸟兽散。见证了这一幕的黎同学与伙伴们自然惊叹不已:过去在学校早闻叶问善于技击之威名,不想今日终于有幸亲眼目睹。这位黎某,父亲是卓有成就的商人,经营绸缎和“南北行”[5]生意,地址位于上环乍畏街(今名“苏杭街”),铺名“公亨” [6],而他正是“少东家”,可谓来头不小。隔日,他告诉叶问:“我店里有一名司库[7],是家父知交,算是我世伯,年五十余,会玩两手,你有无兴趣会一会他?”叶问一听,立马兴致勃发,不假思索便欣然应允。

星期日一早,叶问来到黎某处,经介绍并寒暄过后,他脱去长衫,挂在墙上,仔细打量着眼前这位面长清瘦的长者:此君不大像习武之人。听对面的年轻人直接说明来意后,长者微笑着开口了。

长者:你是学咏春的?

叶问:是。

长者:听说你是“找钱华”[8]的徒弟?

叶问:佛山赞先生第二代传人。

长者:学了多久?“寻桥”学完没有?“标指”学过没有?(边说边比划着招式动作)

叶问:您也会咏春?

诚然,长者的一连串提问让叶问大感诧异。因为据自己所知,首先咏春拳自始创发迹以来,传承都是极为秘密;再者师公梁赞、师父陈华顺收徒都极其严格。这位外地人又怎会得知咏春拳中的“寻桥”、“标指”套路?[9]

长者没有继续回答叶问,而是要求与他“黐手”[10]。这样一来,更让叶问感到不可思议。一经搭手,他便知遇上强敌。记得师父告诫过自己:与一个陌生人“黐手”,如果他是硬邦邦的,便不用怕;如果是双手如烂布般,似有力又似无力,你想摆脱又摆脱不了的对手,那便要小心了。从来,叶问只听描述,并未亲身体验过。如今这位长者,便有师父所说这般特质。面对劲敌,叶问想进攻却攻不入,想脱身又被对方牢牢控制,旋即被对方逼至墙角,无路可走。

年轻的叶问自是心中不服,要求再来。长者仍是微笑着,说:“我身上的任何部位你都可以打,不必顾虑,尽情使出你浑身的本领!”叶问急于进攻,以步法迅速标前,同时使出一招“摊打”[11],可由于紧张,自是无法击中对方。心慌之际,被对方施以“漏手抱琶”打得飞到窗前,重重摔在地上。

第三局,叶问更是紧张急躁,挥拳再一次实施猛烈抢攻,不料对方竟直接以“桥手”[12]还击,他根本拦挡不住,前臂顿感一股强大的痛觉,不禁踉跄后退了几步;当方寸已乱的他再次发动猛攻时,又瞬间被对方抛开[13],这回跌得更是难看,正是一副“黑五”[14]模样。

叶问再次忍痛站起身,灰心丧气、尴尬之余,也惊叹长者身手矫健敏捷,如游龙,又似行云流水。在长者的注视下,在同学和众人围观中,他取回长衫,随意一把搭在肩上便走。经此重大挫败,叶问锐气顿减,一时间在人前不敢言勇;同时一连串的疑问便开始在他头脑中盘旋:这位长者到底是谁?我在他面前怎么毫无办法?师父有没有骗我?我的咏春是否实用?他甚至开始自我怀疑:难道我的拳术水平就此止步?难道咏春于我不合适?难道我该放弃学武之路?一连数日,叶问意志有些消沉,辗转反侧、思前想后。

这时,黎某又来找叶问,说上次与你比试那位世伯想请你再次会面。叶问一听,有些畏惧,只说:“我技不如人,有何面目去相见?”“世伯赞你功夫不错,坚持要请你相见。”黎某说。叶问不信:“我是人家的手下败将,还是不去为好。”黎某又说:“这位世伯算是你的同门。”吃惊之余,叶问心里说: 早估计到他是高手,没想到竟是本门师长!男子汉大丈夫,怎能遭遇到失败就放弃?如果说咏春没用,那我之前的战绩又当如何解释?着实是自己的功夫未够火候,才会惨败!真怪不得谁。

出于对功夫的热爱,想到师父寄予的厚望与谆谆教导,想到师兄的叮嘱,叶问终于下定了决心,随黎某一同前往。

“公亨”商行,二楼一间客房的茶厅内,世伯早在等候。落座完毕,叶问恭敬施礼说:“世伯,听阿黎说您也是咏春门人,还是我的师长,未知高人尊姓大名?”

世伯(微笑):我叫做梁璧,佛山人,个个都称呼我“先生璧”[15],你师公梁赞就是我的“伯爷”[16]。

叶问:哈?原来是师叔啊!

梁璧:阿问,你的功夫已经很不错。你有习武天赋,技巧熟练,运用时懂得举一反三,我非常欣赏你。怎么样?想不想再学一点儿?

叶问:当然想啦!但是在学期间,我没有多余的钱交学费喔。

梁璧:我说过要收你学费吗?

叶问喜出望外。

接着,梁璧把自己来到香港的来龙去脉悉数道出[17];叶问也把自己跟师父师兄所学向师叔尽诉,之后便开始跟随师叔深造。

叶问在佛山时,由于太过年轻,加上传统的教授方式的局限,他仍未学通“标指”和木人桩法。而在师叔的教导下,他不但学透以上技法,连六点半棍、八斩刀、下盘功夫都一并学完;更关键的是,他获得了师叔在拳理和格斗观念上详尽独到的解释以及悉心的纠正。

三、四年的时间一晃而过,从圣士提反毕业的叶问,他的武术造诣可说是百尺竿头、登峰造极了。离开香港之前,他特意拜访师叔梁璧,与其告别。梁璧叮嘱说:“回到佛山,不要说我是你师父,你师父是陈华顺,你必须要尊师重道。只说是梁璧教过你功夫就成。”

叶问学成返回佛山,武学修为已在众师兄[18]之上,但他并未就此自满,更是继续在不断的切磋中,验证、体会梁璧所传功夫之高妙,并不断声言所学有用。最终,他得到授业师兄吴仲素的认同和赞许,成为咏春界的一流高手。

叶问宗师一生,都把陈华顺视作自己唯一的师父;而提到师叔梁璧,其感激之情同样溢于言表。他直言不讳,感慨说,自己咏春的根基是陈华顺打下的;但真正理解咏春却是从梁璧身上,最好的功夫也是梁璧所教;陈华顺在功力以及打斗技巧方面占上风[19],但因学识程度有所限制,于拳理方面,始终未及梁璧知识丰富、掌握透彻。

武林中有俗语如是说:念念不忘,必有回响,有一口气,点一盏灯,有灯就有人。成为传灯者,便是历史交付叶问的终生使命。

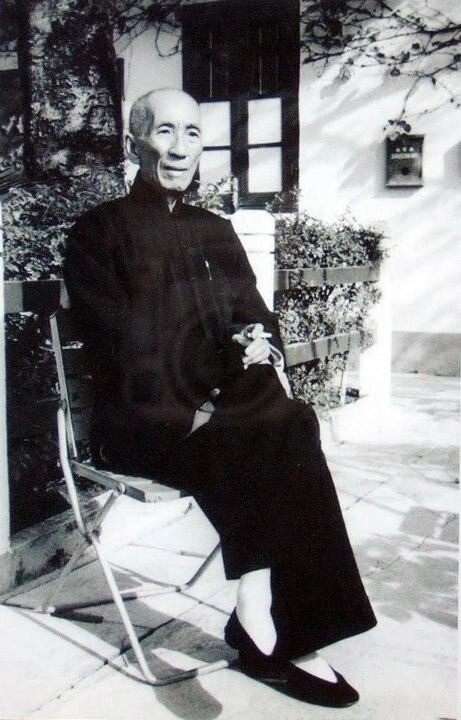

叶问(晚年)

注释:

[2]与出生年份和入学年龄一样,叶问的拜师年岁以及赴港读书之前学习咏春拳的时间跨度,都是有待考证的谜题。现有资料显示,叶问作为封门弟子拜入“咏春拳王”(又作“南海拳王”)梁赞的首徒陈华顺(又作“陈华”)门下之后,由于聪明勤奋又悟性颇高,且在同门中年纪最小,因而最得师父疼爱。据叶问宗师回忆,恩师虽年近七旬,却经常手把手执教他的招式动作。拜师两年多以后,陈华顺去世。临终前,他特地把叶问托付给自己的衣钵弟子吴仲素,自此,叶问便跟随师兄学艺,后来与阮奇山、姚才一起成为“咏春三雄”。

[3]叶问宗师在接受采访时说这位与自己要好的老乡同学姓黎;而在叶准师傅的回忆中,这位父亲的好友姓冯,他称其为“冯公”。

[4]“差仔”,粤语,指在当时香港皇家警务系统中的小警察,他们的任务一般是在街上巡逻并维持片区治安。这些人由于薪水低、职务低、社会地位低,所以经常心怀不满和怨气,不时会欺负、为难百姓,因而大家都认为他们是骄横凶悍的、不好惹的。

[5]南北行,香港旧时的一系列特殊商行、商铺的统称。香港开埠后,香港作为一个转口港,当时部分中国南部的货物会经香港运到北部,反之亦然,从事这种业务的商行商铺,便被称为“南北行”。由于南北行聚集在上环文咸东街、文咸西街,南北行也成为该处的地名。南北行在中共解放中国大陆前,一直是香港经济重要支柱之一。当时南北行也兼营货币兑换、货运保险以及汇款等业务。而于19世纪末期,南北行约有三百多间,它们曾组织“南北行公所”联系同业。另据叶问宗师长子叶准师傅回忆,所谓“南北行”,是贸易的中介者;香港地处南北之交,南对南洋诸岛,北接祖国大陆,便于贸易转运;“南北行”有客房,可供商旅食宿,因此长期有食客。照此理解,“南北行”贸易中介点兼具古代驿站和现代商务旅店、物流管理、银行的部分功能。

[6]笔者据现有资料推测,叶问宗师同学家中开设的“公亨商行”,是比较大型的绸缎庄,有两层,兼营南北行业务。“公亨”的地址,现在实难考证清楚。叶问宗师所述的“上环乍畏街”与叶准师傅回忆所说的“上环文咸东街”相矛盾。“公亨”在文咸东街有规模略小的一家分行,也不无可能。

[7]司库,即现在的财务税务管理、会计。

[8]陈华顺在开馆教拳之前,曾经从事零钱找换工作,因而人称 “找钱华”。叶问宗师回忆说:“找钱华还有一个比较不雅的绰号便是‘牛精华’,可见他平日脾气很大。”

[9]咏春拳的三个基本套路为“小念头”、“寻桥”、“标指”,这是学习木人桩法、八斩刀、下盘功夫等高级技法的前提和基础;而“标指”是高级套路,学完它,就表明弟子修炼到了一定深度。

[10]黐手,是咏春拳独特的二人对练方法,也是搏击招式和技法。两个练习者双手互搭,进行一系列动作,目的是锻炼触觉、直觉。当中枢神经系统建立复杂的条件反射时,两手可以达到反应灵敏和随机应变,在迅速千变万化的实战中能够应付自如。练习者通过自己手臂的感觉,可逐渐了解自己的程度、处境以及对方的攻防意图。所谓“触而知,知而因,因而攻防”。

[11]摊打,咏春拳常用招式,一拳一掌,双手起出,消打合一,把防守和攻击同时进行。

[12]咏春桥手,是通过击打木人桩以及二人双手的相互击打、格挡练习,练就前臂非常强大的抗打能力;也可以是搏击招式和技法。

[13]“来留去送、借力打力”是咏春核心拳理之一。即攻击或反击对手的力量,恰恰主要来源于对方。留住对方的力,连同自己发出的力,一起送还对方;借助对方的力,回击对方。

[14]据叶问宗师的首批弟子之一徐尚田师傅的说法,“黑五”,是旧时“牌九”赌局中“最倒霉的牌章”。玩“牌九”时拿到的牌,没有比“黑五”输得更惨的。叶问宗师的言谈话语中,常有过去佛山式的口头禅。

[15]关于赞先生家庭和梁璧(又作“梁碧”)的历史,笔者只能在部分咏春门人的回忆、著述以及一些学者的研究成果中找到为数不多且非常零散的记载。香港咏春门的资料都说赞先生有二子,即梁璧、梁春;据咏春传人梁挺师傅称,梁璧是赞先生长子,因而在佛山素有“大少璧”之称;而在叶准师傅的文章里,梁璧则为梁赞次子;笔者记得佛山罗村叶问纪念馆所贴出的简介文字显示,赞先生共有八子,璧、春只是其中之二;另据佛山市文化广电新闻出版局新闻出版科科长、佛山武术历史文化学者邓光民先生的研究和考证:赞先生一生共娶过三位妻子,共有九子八女,璧(碧和)为次子,春(遇春)为四子;梁璧最得梁赞真传,且在众兄弟中功夫最好;梁氏后人至今一直坚持练武,极其低调。

[16]伯爷,粤语,意思是“父亲”、“老父亲”。

[17]至于梁璧缘何到了香港,叶准师傅在回忆文章中有所记述,颇有武侠小说和武打片剧情色彩,主要内容如下:

梁赞逝世后,梁春正在经营药材店,他掌握了家中的经济大权。这时的梁璧要有开支,便要问诸兄长,渐渐兄弟间产生矛盾,且愈演愈烈。今日梁家故居尚在,位于佛山善庆坊。故居自中门而入,便见正面墙立,须左右移步,才可进入屋内;在屋中,便可清楚发现,屋中有一堵大墙,将梁家一分为二,互不相通。墙日久至今仍在,可见矛盾不和一直在持续。梁家故居即将拆卸,上演过梁家兄弟故事的剧场,也快将湮没。当时咏春开始渐渐为人所识,人所共知的,是梁赞的入室弟子陈华顺。陈华顺对人说,赞先生只将咏春技艺传给了他,梁家的两个儿子实无所承。梁璧是典型的读书人,不屑与门人作无谓争执,加上与兄长不和,便长时间在香港寄食于冯姓友人的南北行中。

影视作品中,多表现为梁璧性格倨傲,梁赞在世时,他破旧立新,修改拳路技法,父亲与家人思想保守,自然无法接受。于是梁璧为避免更多麻烦摩擦,于父亲逝世后负气出走香港。

事情真相若何,早已无法说清,旧事恩怨,折射的,是世间百态,人情冷暖。

至于梁璧后来去向如何?有说白手兴家置业,一直在香港;有说最终因思乡和“落叶归根”之念而返回佛山。

从陈华顺、吴仲素与后来叶问所传咏春的部分套路、技法对比,笔者愿意相信梁璧曾经改拳。梁璧敢于突破传统,对叶问日后的影响深远且至关重要。

[18]叶问宗师回忆说:“华叔自开馆授徒,瞬间连我在内只收了十六个徒弟;我是华叔晚年收的最后一个徒弟。”

叶问的师兄除授业的吴仲素之外,还有吴小鲁(吴仲素之兄)、陈汝棉(陈华顺之子)雷汝济、陈锡侯、黎厚培、何见、何汉侣、陈孔大等人;另外陈华顺还有儿媳黎妙显(陈汝棉之妻)、黄露茵(有待考证)两位女弟子。

[19]例如,据说梁璧曾经坦白承认,若论“黐手”,自己绝对及不上“找钱华”。

参考文献

1. 卢德安、彭耀钧:《叶问宗师生年推测》,载于《叶问·咏春》,叶准、卢德安、彭耀钧 著

2. 叶准:《先父叶问宗师学习“二世祖功夫”的经过》,载于《叶问·咏春》,叶准、卢德安、彭耀钧 著

3. 叶准:《假如没有梁碧……》,载于《叶问·咏春》,叶准、卢德安、彭耀钧 著

4. 莫沛安:《访叶问宗师》,载于《咏春根源考—及演衍发展史》,梁挺 著

5. 梁挺:《叶问宗师咏春拳综合资料—<最后一位弟子>》,载于《咏春根源考—及演衍发展史》,梁挺 著

6. 邓光民:《咏春祖师梁赞》(其一、其四)

7. 系列电视节目《功夫传奇》第三集《咏春无华》,香港电台(RTHK)电视部 制作

8. 叶准:《可以怎样分析黐手的感知》,载于《叶问·咏春》,叶准、卢德安、彭耀钧 著

9. CCTV—7《乡土》节目:《寻访顺德咏春拳》(陈华顺曾孙陈国基师傅采访记),2009年9月25日 播出

10.《少林咏春拳杏坛传授序列》照片,《广州日报》记者 摄

11.维基百科“南北行”词条

12.维基百科“陈华顺”词条

13.维基百科“黐手”词条

后记

随着“叶问”题材影视作品的走红,“叶问巧遇梁璧”一事便渐渐为人所知,但人们看到的往往只是影视作品的桥段。

本文是笔者以还原真实历史为初衷,尽可能综合所能收集到的比较真实可信的材料,并进行合理演绎而形成。

关于本文注释:首先,笔者尽量把自己了解的咏春拳相关常识详细展示出来,并对其中一些历史疑团进行了个人的探讨;其二,本文涉及到咏春的招式名称、拳理技法、科学运用等专业知识的描述和解释,但由于笔者是武术门外汉,所以只能依据资料,按照自己的感受和想象去理解并表达出来,如有纰漏错误,敬请谅解和指正;其三,对于一些大众可能比较陌生的词汇,如“差仔”、“司库”、“南北行”等,笔者的说明,也是依据资料及自己的知识积累,但错漏仍然难免。

完稿之后,幸得好友bmg99兄对本文的某些用词、语句进行了修改和润色,使之更加通顺流畅。特此感谢!